发布时间: 2025-10-17 10:36 来源:龙头新闻

61年前,新疆罗布泊荒漠的一声“东方巨响”,震撼世界,宣告了中华民族的铮铮骨气。这惊天动地的伟业背后,有着哈军工人不可磨灭的贡献——中国“两弹一星”的第一代拓荒者,过半出自于此。

从哈军工到哈船院,再到哈工程,“想的是党、为的是国、强的是军”的初心与担当,从未改变。

历史抉择:一场问答定乾坤

历史的转折,源于一次掷地有声的问答。

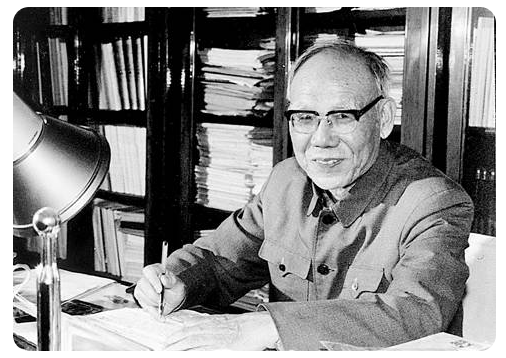

“中国人能不能自己搞出导弹?”1955年,刚刚归国的钱学森到哈军工参观,陈赓大将向他提出了这个问题。

“外国人能造出来的,我们中国人也同样能造出来!”钱学森的回答斩钉截铁。

这一问,是国家的重托;这一答,是时代的回响。

油画《经典问答》

1956年,哈军工在陈赓大将的推动下,率先成立中国首个导弹专业。1959年,中央军委批准成立导弹工程系。成为我国尖端国防人才培养的摇篮。钱学森曾动情评价:“中国搞两弹一星,哈军工是立了大功的。”

人才摇篮:国之重器,人为根本

惊天动地的事业,需要顶尖的人才,更需要赤诚奉献。

1956年,我国第一个导弹研究机构国防部五院成立。哈军工的任新民、梁守槃、庄逢甘、卢庆骏等知名教授调任五院,成为创建和发展我国火箭技术的中流砥柱。

任新民

梁守槃

庄逢甘

“我们要搞两弹一艇——原子弹、导弹、核潜艇!”哈军工第二任院长刘居英的话,激励着无数师生。当时,哈军工整个班级的学生被派往导弹发射基地,在渺无人烟的马兰,100多人一干就是几十年。

他们的付出,终被历史铭记:1964年10月16日,亲手按下我国第一颗原子弹起爆按钮的,是哈军工学子韩云梯。1966年“两弹结合”试验中,定位地下控制室的“七勇士”里,张其彬、刘启泉均是哈军工导弹工程系学员。1970年,“东方红一号”卫星飞向太空,担任发射任务总指挥的杨桓,同样来自哈军工海军工程系。

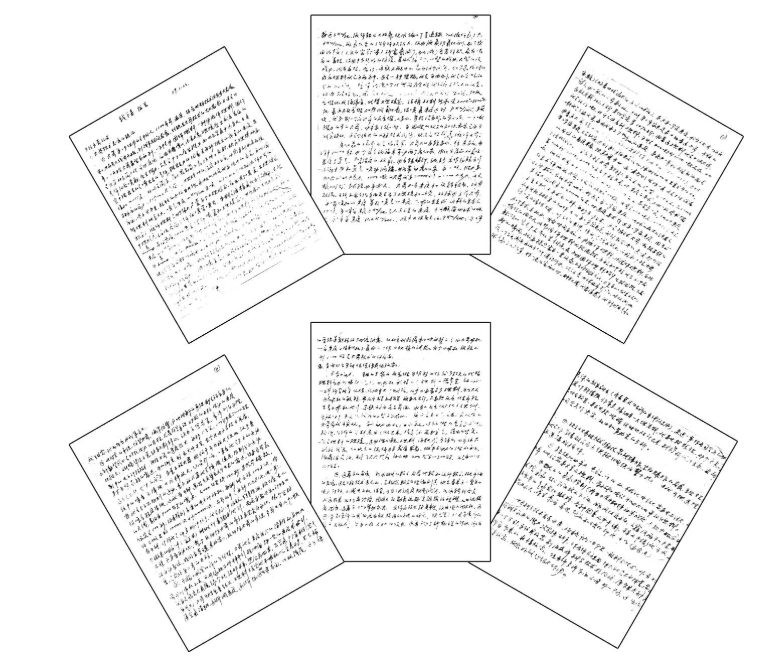

钱学森作《火箭技术的发展》的学术报告手稿

此外,“红箭-8”总设计师王兴治、参加第一批地空导弹营组建的粟戎生、空间技术研究院副院长马世俊、载人航天工程办公室主任谢名苞、副主任林树等,均是导弹工程系毕业的学员。从酒泉到西昌到马兰,在新中国的“两弹一星”事业中,到处都是哈军工人的身影和足迹。

精神传承:矢志不渝,历久弥新

六十余载弹指过,“东方巨响”的余音犹在耳畔。那朵罗布泊上空升腾的蘑菇云,凝结着哈军工先辈的智慧与忠诚。

从哈军工到哈船院,再到哈工程,他们始终铭记为何而出发,向何处而奋进。服务国家战略,铸就国之重器,这种担当刻入骨髓,融入血脉,矢志不渝,历久弥新!

责任编辑:张泽国

审 核:董雪婷

统 筹: 张宇

监 制: 曲立伟

图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。